BLOG・NEWS

- TOP >

- コラム

-

【健康コラム】毎日簡単!タオルを使ったストレートネック改善方法

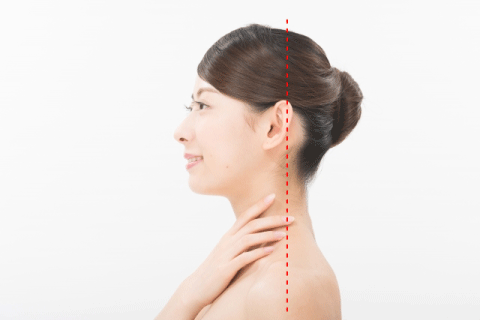

首コリがひどい/写真を見て自分がストレートネックだと気付いた/スマホをよく使う/長時間デスクワークをしている… 今回はそのような状況下の方に読んでいただきたいコラムです。 ストレートネックの解説とその改善方法について整骨院がお伝えします!

記事内容- 1.ストレートネックとは?

- 2.ストレートネックの原因

- 3.ストレートネックの治し方

- 4.ストレートネックに関するよくある質問

- 5.まとめ

1.ストレートネックとは?

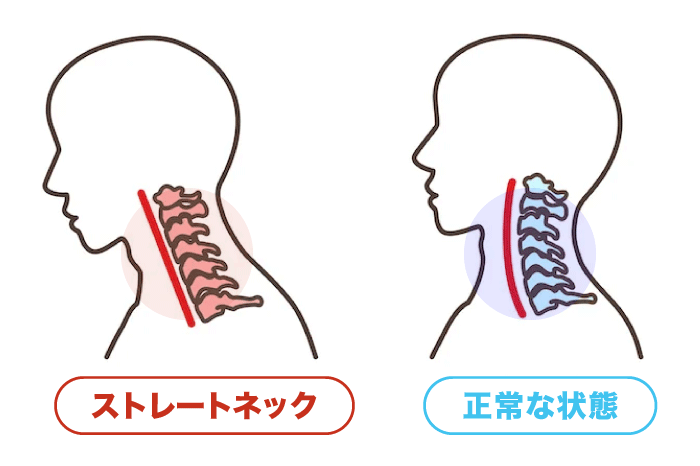

ストレートネックは、頸椎(首の骨)のカーブが通常よりも緩やかまたはほとんどない状態を指します。通常、健康な人の首は、C字型の曲線を持っており、この曲線は頭の重さを支え、首や背中への負担を軽減する役割を果たしています。しかし、ストレートネックの場合、この曲線が減少し、首がまっすぐになってしまうことがあります。

-ストレートネックと併発しやすい症状-

・首や肩の痛み ・頭痛 ・頭部の重さ感 ・寝違え ・姿勢の悪化

などの症状を引き起こすことがあります。

2.ストレートネックの原因

❶姿勢の問題 悪い姿勢を続けることが、ストレートネックの主要な原因の1つです。例えば、長時間のデスクワークやコンピュータ作業、スマートフォンの使用、曲がった姿勢でテレビを観ることなどが含まれます。これらの状況では、首が前に突き出ていたり、頭が下を向いていたりするため、首のカーブが変わりやすくなります。

❷筋肉の弱化 首周りの筋肉が弱化すると、首の曲線が失われる傾向があります。筋肉が弱いと、首のサポートが不足し、正しいカーブを保つのが難しくなります。筋肉の弱化は、運動不足や運動習慣の不足、加齢によるものなどが原因として考えられます。

❸けがやトラウマ 首や頚椎にけがを負ったり、トラウマを受けたりすることが、ストレートネックの原因となることがあります。事故やスポーツの怪我、転倒などがこれに該当します。

❹加齢 加齢に伴い、頚椎の椎間板や靭帯に変化が生じることがあり、これがストレートネックを引き起こす原因となることがあります。椎間板の退化や骨の変化が、首のカーブを影響することがあります。

❺遺伝的要因 一部の人は、遺伝的に首のカーブが緩やかであることがあり、これがストレートネックの原因になることがあります。

ストレートネックの症状や進行は個人によって異なります。軽度の場合、適切な姿勢改善や筋力トレーニングなどの療法で改善することができることもあります。しかし、重度のストレートネックや他の健康問題と関連している場合は、医師の診断と治療が必要です。適切な治療方法は症状の程度によって異なります。

3.ストレートネックの治し方

ストレートネックは、その原因や症状の程度に応じて、一部の人にとっては改善や治癒が可能ですが、完全に治すのが難しい場合もあります。

例えば悪い姿勢や筋肉の弱化に関連している場合、適切な療法や姿勢改善、筋力トレーニングなどを通じて改善することができる可能性が高まります。軽度の場合、運動や理学療法などの非侵襲的なアプローチで改善できることがありますが、症状が重度で慢性的な場合、治療が難しくなることがあります。また、症状が初期段階で発見され、早期に治療が開始されることは、改善の可能性を高めることができます。適切なケアや生活習慣の変更が遅れると、症状が慢性化しやすくなります。

以下に当院の臨床家による改善方法動画を紹介します。

①タオルを使用した改善法

【ストレートネック】つらいストレートネックを改善!ストレッチ方法の紹介

②姿勢改善

ストレートネック・猫背にオススメ!姿勢のワンポイントレッスン

③ストレッチ

【首こり】ストレートネックや首コリ改善!ストレッチ方法の紹介

【ストレートネック】改善!胸鎖乳突筋ストレッチ

④治療院での施術

早期の改善に向けて、お一人おひとりに合わせたカウンセリング、カスタマイズ施術、オーダーメード施術をご提供します。

4.ストレートネックに関するよくある質問

-

ストレートネックは手術が必要な場合がありますか?通常、手術はストレートネックの治療には必要ありません。ただし、合併症がある場合や、他の健康問題と関連している場合には手術が考慮されることがあります。

-

ストレートネックは予防できますか?ストレートネックを予防するためには、正しい姿勢を保ち、適度な運動を行い、首の筋肉を強化することが重要です。また、長時間の同じ姿勢を避けることも予防に役立ちます。

-

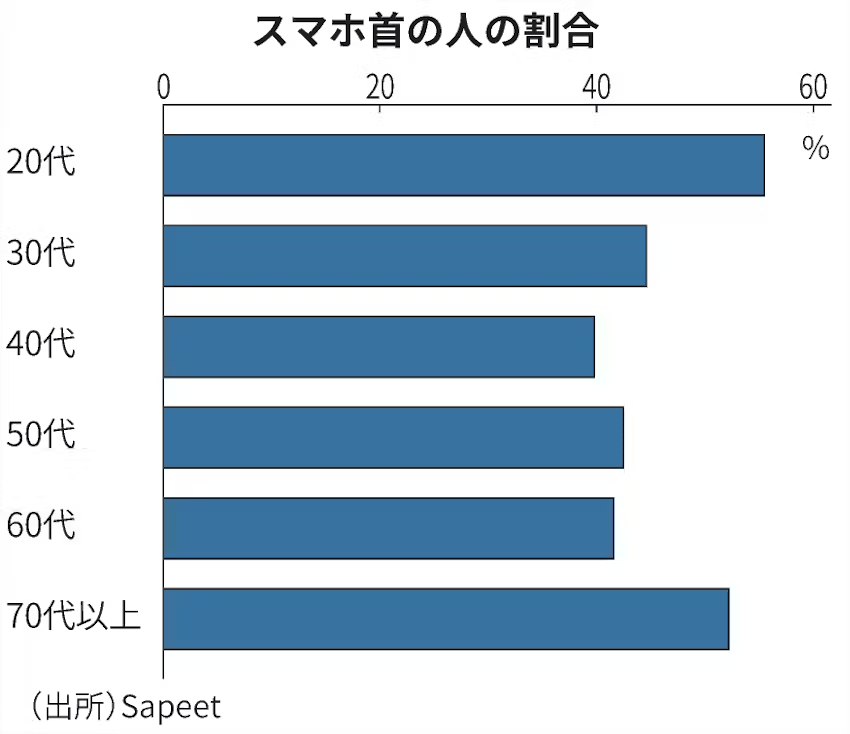

ストレートネックは年齢に関係する病気ですか?ストレートネックは年齢に関連して発生することがありますが、若い人でも起こることがあります。加齢に伴い、首の変化が進行しやすくなることがあるため、年齢関連の要因も影響します。

-

ストレートネックの治療期間はどのくらいですか?治療期間は個人によって異なります。軽度の場合、数週間から数か月で改善することがあります。しかし、症状が慢性的で重度の場合、治療期間が長くなることがあります。

5.まとめ

総合的に言って、多くの場合、適切な治療と生活習慣の改善により、ストレートネックの症状を改善できることがあります。しかし、一部の人にとっては完全な治癒が難しい場合もあります。治療プランは個人に合わせて決定されるべきであり、医師や理学療法士などの専門家の指導を受けることが重要です。

【話題】MLB現役最高投手、怪我のリハビリに「KAATSU」を導入!ロサンゼルス・タイムスが報道

メジャーリーグ・ベースボール(MLB)の現役最高投手と名高い選手が、怪我のリハビリテーションに**「KAATSU(加圧トレーニング)」**を導入している様子が、ロサンゼルス・タイムス紙に掲載され、大きな注目を集めています。

ロサンゼルス(カリフォルニア州)――マウンドでの圧倒的な存在感で知られる野球の伝説的選手、クレイトン・カーショウが、リハビリにおいて異例の方法を取り入れています。

それは、日本発祥の「加圧トレーニング(KAATSU)」です。

この3度のサイ・ヤング賞受賞者は、革新的なKAATSUメソッドをリハビリに取り入れており、スポーツ界や医療界で注目を集めています。

これまでの輝かしいキャリアの中で度重なるケガに悩まされてきたカーショウは、今シーズンもまた負傷を抱えました。しかし、従来のリハビリ方法に頼るだけでなく、加圧トレーニングに目を向けたのです。

日本で開発されたこの療法は、筋力強化、回復のスピードアップ、運動能力の向上を体に負担をかけずに実現できることから、世界中のプロアスリートに注目されています。

「クレイトンは一流のアスリートであり、そのクラスの選手に対しては、どの決定も重要です。加圧トレーニングは、特に多くのシーズンやケガを経験した彼のような選手にとって、安全かつ効果的に筋肉の回復をターゲットにする方法を提供してくれます。」

- カーショウの理学療法士

加圧トレーニングをリハビリに取り入れるというのは、従来の手法からの大きな変化ですが、その結果は非常に有望です。チームメイトやコーチたちもその効果を実感しており、

「加圧トレーニングを始めてから、彼の可動性と筋力は劇的に改善しました。驚くべき回復の速さです。」

- チーム内部の関係者

KAATSUはオリンピック選手などのエリートアスリートたちも使用している方法であり、カーショウのキャリアをさらに延ばす鍵となる可能性もあります。

16年以上のメジャーリーグキャリアを持つカーショウにとって、ピークパフォーマンスを維持するためには、安全かつ効果的な方法が求められています。

今回の事例は、加圧トレーニングがスポーツリハビリにおいてどれほどの可能性を秘めているかを示す象徴的な出来事です。

今後のキャリアがどう展開するかは不明ですが、ひとつ確かなのは、カーショウが最高のパフォーマンスを維持するために、加圧トレーニングが重要な役割を果たしているということです。

スポーツ科学が進化し続ける中で、カーショウのような選手による加圧トレーニングの活用は、他のアスリートにとっても新たなリカバリーの選択肢となるでしょう。

そして私たちは、彼が以前よりも強く、速く、回復力のある姿で復帰してくれることを期待しています。

「カーショウは2025年、ドジャースで18シーズン目を迎える予定」と本人が語っています。

※ロサンゼルス・タイムズ記事より

参考記事 KAATSU JAPAN 株式会社

ストレートネック|原因・症状・改善方法まで徹底解説

ストレートネックとは何か?

ストレートネックとは、本来なら緩やかにカーブしているはずの首の骨(頸椎)が、まっすぐになってしまった状態を指します。正常な頸椎は、S字カーブを描くことで頭の重さを分散し、首や肩にかかる負担を軽減します。しかし、ストレートネックになると、このクッション機能が失われ、首や肩に過度な負担がかかることで痛みや不調を引き起こします。

現代社会におけるストレートネックの増加傾向

スマートフォンやパソコンの使用が増えるにつれ、ストレートネックの患者が急増しています。特に、長時間スマートフォンを見下ろす姿勢や、前かがみのデスクワークが習慣化している現代人に多く見られます。最近では、若年層のストレートネックも増えており、姿勢の悪化が深刻な健康問題として認識されるようになっています。

なぜストレートネックが問題なのか?

ストレートネックは単なる姿勢の問題ではなく、身体全体に悪影響を及ぼします。首や肩のこり、頭痛、めまいといった症状が現れるだけでなく、自律神経の乱れによる倦怠感や不眠、集中力の低下なども引き起こします。また、ストレートネックを放置すると、首の骨に変形が生じる可能性もあり、より深刻な健康リスクへと発展することがあります。

ストレートネックの原因

長時間のスマートフォン使用と前傾姿勢

スマートフォンを操作する際、多くの人は首を前に傾ける姿勢を取ります。この前傾姿勢が習慣化すると、首にかかる負担が増加し、ストレートネックを引き起こす要因となります。

デスクワークにおける不良姿勢

パソコン作業を長時間行うと、首が前に出たり、肩が丸まったりする姿勢になりがちです。特に、モニターの位置が低すぎる場合や、長時間同じ姿勢を続けることが原因となります。

高すぎる枕や柔らかい寝具の使用

高すぎる枕を使うと、首が過度に前傾し、ストレートネックを引き起こしやすくなります。また、柔らかすぎる寝具は体の沈み込みを助長し、首や肩に余計な負担をかける可能性があります。

運動不足による首・肩周りの筋力低下

適度な運動を行わず、首や肩周りの筋肉が衰えると、正しい姿勢を維持することが難しくなります。これにより、首にかかる負担が増え、ストレートネックが進行しやすくなります。

ストレートネックの症状

- 首や肩のこり、痛み

- 頭痛、めまい、耳鳴り

- 腕や手のしびれ、冷え

- 眼精疲労や集中力の低下

- 自律神経系の不調

ストレートネックのチェック方法

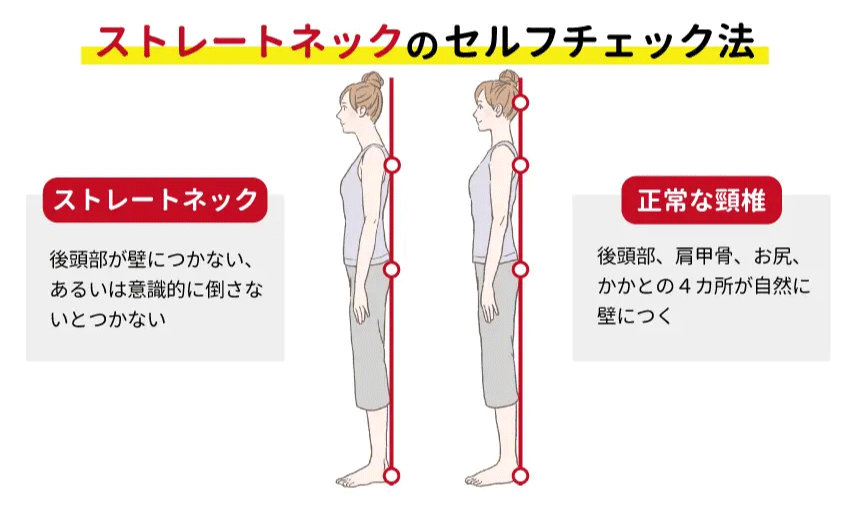

セルフチェック法

以下の方法で、自分がストレートネックかどうかを確認できます。

壁を使ったチェック

壁に背を向けて立ち、かかと、お尻、背中を壁につける。

自然な姿勢で後頭部が壁に触れるか確認。

後頭部が壁につかない場合、ストレートネックの可能性が高い。

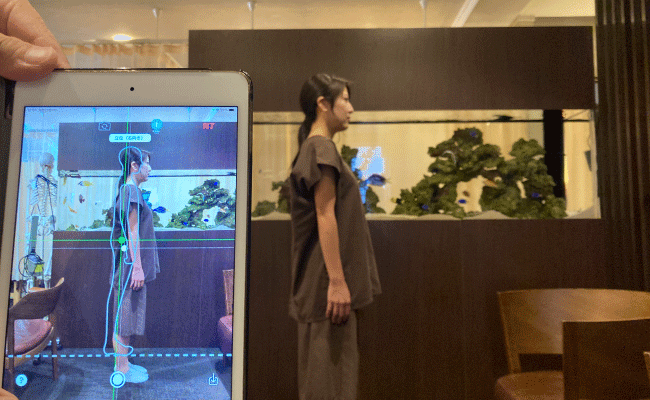

当院での診断

当院ではAI姿勢診断を活用し、現在の姿勢を分析することで、筋肉が硬くなりやすい部位や痛みの原因を特定します。さらに、将来の姿勢の変化も予測し、施術の方針や効果をわかりやすく説明できます。これにより、患者様自身もご自身の体の状態を理解しやすくなりました。

効果的なストレッチとエクササイズ

ストレートネックを改善するためには、筋肉を柔軟に保ち、正しい姿勢を維持できるようにすることが重要です。以下のストレッチとエクササイズは、首や肩周りの筋肉をほぐし、姿勢を改善するために効果的です。

ストレートネックと関連する症状・疾患

ストレートネックは単なる姿勢の問題にとどまらず、さまざまな身体的な症状や疾患を引き起こす可能性があります。

頸椎には自律神経が通っており、ストレートネックによってこの神経の働きが乱れると、身体のバランスが崩れ、さまざまな不調を引き起こすことがあります。特にストレスや疲労感、睡眠の質に影響を与えることが多いです。

ストレートネックが進行すると、首だけでなく背中や腰にも負担がかかり、痛みや不快感を感じることがあります。特に姿勢が崩れると、腰に過剰な負荷がかかり、腰痛を引き起こしやすくなります。頸椎のカーブが崩れ、正常な首の位置が保てなくなると、頸椎にかかる負担が増加し、その結果、頸椎の間にある椎間板が圧迫されてヘルニアを引き起こすことがあります。椎間板ヘルニアは、首の神経を圧迫し、腕や手にしびれや痛みを感じる原因となることがあります。

患者さんの声

毎日、首や肩の筋肉をほぐすストレッチと、背筋を鍛えるトレーニングを続けた結果、1ヶ月後には痛みがかなり軽減し、頭痛もなくなりました。パソコン作業中の姿勢にも気をつけるようになり、仕事の効率も上がりました。正しい姿勢を意識することの大切さを実感しています。これからもこの習慣を続けて、再発を防ぎたいです。

【健康コラム】ひどい腰痛の際にベッドで寝たままできる!大腰筋ストレッチ

デスクワークや立ち仕事の方にぜひ読んでいただきたい「大腰筋ストレッチ」の紹介です。大腰筋の役割についてもご紹介していますので、しっかり知識をつけてチャレンジしてみましょう。

- 1.こんな症状の人にお勧め

- 2.大腰筋とは

- 3.寝たまま実践!大腰筋ストレッチ

- 4.当院ができるサポート

- 5.まとめ

1.こんな症状の人にお勧め

下記の症状に悩まされていませんか?このコラムは以下の症状の方に、特に読んでいただきたい内容となっています。

○腰痛を抱える人 腰痛を感じる人は、大腰筋が硬くなることで症状が悪化する可能性があります。大腰筋のストレッチは腰部の痛みを和らげるために有効な方法とされています。

○長時間座っている人 デスクワークや長時間の座位が続く仕事をしている人は、大腰筋が緊張しやすくなる傾向があります。ストレッチを行うことで筋肉の緊張を緩和し、姿勢を改善する助けになります。

○運動やスポーツをする人 スポーツや運動をする際にも大腰筋の柔軟性は重要です。特に屈曲動作が多いスポーツ(例: サッカーやバスケットボール)をしている人は、大腰筋ストレッチが運動パフォーマンス向上に役立つかもしれません。

○姿勢改善を目指す人 前かがみの姿勢や反り腰の姿勢を改善したい人にも大腰筋ストレッチは適しています。柔軟性を向上させることで、正しい姿勢を維持しやすくなる可能性があります。

○ストレスを感じる人 長期間のストレスは筋肉の緊張を引き起こすことがあります。

次に、大腰筋について解説していきます。

2.大腰筋とは

大腰筋は、人体の中で主に腰の部位に位置する筋肉のグループを指します。正式な名前は「腸腰筋(ちょうようきん)」で、主に腸骨と仙骨から成る腰部の部位に付着しています。大腰筋は複数の筋肉の組み合わせで構成されており、大腰筋自体も複数の部位からなっています。

①役割

大腰筋は、体の中心部から大腿骨にかけて走る重要な筋肉であり、いくつかの役割を果たします。以下にその主な役割を説明します。

ー股関節の屈曲ー 大腰筋は股関節の屈曲を助ける役割を果たします。歩行や走行の際に、大腿骨が前に移動する際に大腰筋が収縮し、膝を持ち上げる動作を支えます。これによって脚を前に進める動作が可能になります。

ー腰椎の安定性ー 大腰筋は腰椎との関連が強く、腰椎の安定性を保つ役割も果たします。特に上半身を起こす際や体を直立させる際に、大腰筋は腰椎をサポートして安定性を提供します。

ー姿勢の維持ー 大腰筋は体幹の安定性にも関与し、正しい姿勢を維持するのに重要です。背中を支え、前かがみや後ろかがみの姿勢を制御する役割を果たします。

ー内転ー 大腰筋は股関節の内側に位置しており、内転(足を中央に引く動作)を助ける役割もあります。足を中央に引く動作は歩行時や姿勢変化時に関与します。

大腰筋は、日常生活の動作や姿勢をサポートする上で重要な役割を果たしています。しかし、筋肉の不均衡や過度の緊張がある場合には、腰痛などの問題を引き起こす可能性もあるため、適切なエクササイズや姿勢の改善などを検討することが重要です。

②大腰筋の筋力が弱くなると?

大腰筋が弱くなると、いくつかの身体的な問題が生じる可能性があります。大腰筋は、股関節の動作や腰椎の安定性、姿勢の維持などに重要な役割を果たしているため、その弱化はこれらの機能に影響を及ぼす可能性があります。以下に、大腰筋が弱くなることによって引き起こされる可能性のある問題をいくつか説明します。

・腰痛 大腰筋が弱いと、腰椎の安定性が低下し、腰痛のリスクが高まることがあります。適切なサポートがないまま重い物を持ち上げたり、姿勢が悪いまま長時間座っていると、腰部に負担がかかりやすくなります。

・姿勢の乱れ 大腰筋の弱化は、正しい姿勢を維持するのが難しくなる可能性があります。特に前かがみの姿勢や反り腰の姿勢が強調されることがあり、これによって腰痛や体の不調が引き起こされることがあります。

・股関節の制限 大腰筋の弱化は股関節の動作の制限をもたらすことがあります。股関節を屈曲したり、内転したりする動作が制限されることで、歩行や運動のパフォーマンスに影響が出る可能性があります。

・バランスの低下 大腰筋は体幹の安定性に関与しており、その筋力が低下するとバランスが損なわれる可能性があります。歩行や日常動作の際にバランスを保つのが難しくなるかもしれません。

③大腰筋の柔軟性が低下すると?

大腰筋の柔軟性が低下すると、さまざまな身体的な問題が生じる可能性があります。大腰筋は股関節の屈曲に関与するだけでなく、腰椎の安定性や姿勢の維持にも関連しているため、その柔軟性が制限されることは様々な機能への影響を及ぼすことがあります。以下に、大腰筋の柔軟性が低下することによって引き起こされる可能性のある問題をいくつか説明します。

・腰痛 大腰筋が硬くなると、腰椎の動きが制限されるため、腰痛のリスクが高まることがあります。腰椎が正常な動きを行えないと、姿勢の乱れや腰部への負担が増加する可能性があります。

・姿勢の悪化 大腰筋が硬くなると、背中が丸まりやすくなり、前かがみの姿勢が強調されることがあります。これによって上半身の姿勢が悪化し、脊柱の負担が増加する可能性があります。

・股関節の制限 大腰筋の柔軟性が低下すると、股関節の屈曲や内転などの動作が制限されることがあります。これによって歩行や運動のパフォーマンスが低下する可能性があります。

・動作の制限 大腰筋の柔軟性が低下すると、日常生活の中でのさまざまな動作が制限される可能性があります。座ったり立ったりする際や、物を持ち上げる際にも不便を感じるかもしれません。

・バランスの低下 大腰筋が硬くなると、体幹の柔軟性とバランスが低下する可能性があります。バランスを保つためには体幹の柔軟性が必要であるため、制限されることが問題となることがあります。

3.寝たまま実践!大腰筋ストレッチ

今回は寝たままできる簡単なストレッチをご紹介します。

【ストレッチ】寝たままできる大腰筋ストレッチ

当院では、臨床化によるホームケア指導を各SNSでも実施しています。

4.当院ができるサポート

当院は鍼灸・整骨整体・マッサージ・トレーニング・リハビリなど様々な施術からあなたに合うテーラーメイドのプログラムを行います。

腰痛改善では、AI姿勢診断と国家資格を保持した臨床家による姿勢動作評価によって、現在の身体のバランスと今後起こりうる症状を導き出し治療と予防方法を提案します。さらに2Dエコーを使用し、どこの筋肉によって症状が出ているのかを明確にし患部に直接働きかける治療を行います。

症状の状態を見て予防策となる運動指導も行い、治すだけでなく再発しない体づくりまでをサポートします。

↓腰痛プログラム↓

原因は〇〇!?デスクワークに多い頭痛の正体

頭痛と肩こりは密接に関連しており、現代の生活スタイルやデスクワークの影響でより一層深刻な問題となっています。

このコラムでは、長時間のデスクワークが体に与える影響や対策方法、さらには自宅でのホームケアや治療法について詳しく解説します。デスクセットアップの適切な方法や適時の休憩とストレッチの重要性、肩こり頭痛に効果的なストレッチや筋トレの部位などについても詳しく紹介していきますので、ぜひ日常生活や治療の選び方に役立てて改善させていきましょう!

- 1.頭痛と肩こりの関連性

- 2.長時間のデスクワークが与える体への影響

- 3.対策

- ①デスクセットアップの適切な方法

- ②適時の休憩とストレッチの重要性

- 4.ホームケアや治療法

- ①肩こり頭痛におけるストレッチ・筋トレすべき部位

- ②肩こりと頭痛の自己ケアの手法と具体的な方法

- 5.よくある質問

1.頭痛と肩こりの関係性と原因

頭痛と肩こりは、しばしば同時に現れる症状です。これは、頭部や首、肩の筋肉や組織の緊張や炎症に起因することが多いためです。頭痛は頭部や額、側頭部などで感じられ、激しい痛みや圧迫感を伴うことがあります。一方、肩こりは肩や首の筋肉が硬くなり、痛みやこわばりを引き起こす特徴があります。

頭痛の主な原因

ストレスや緊張、眼精疲労、姿勢の悪化、血行不良などが挙げられます。

肩こりの主な原因

デスクワークや長時間の同じ姿勢、筋肉の緊張、ストレスなどが考えられます。

頭痛と肩こりは、姿勢の悪化や筋肉の緊張が相互に関連しているため、一方の症状がもう一方の悪化を引き起こすことがあります。

2.長時間のデスクワークが与える体への影響

現代の多くの人々が長時間デスクワークを行っているため、それに伴う様々な体の問題が生じています。長時間のデスクワークは、姿勢の悪化や筋肉の緊張、血行不良などの影響を与えることがあります。

❶姿勢の悪化 腰や背中の筋肉が弱まり、猫背や前かがみの姿勢が続くことで、背骨や関節に負担がかかります。これにより、腰痛や肩こりなどの症状が現れることがあります。

❷特定の筋肉が緊張 特に、首や肩周りの筋肉の緊張は頭痛や肩こりの原因となります。筋肉の緊張により、血行不良が起こり、酸素や栄養の供給が十分に行われなくなることがあります。

上記が要因となり、様々な症状が現れる場合があります。特に、姿勢の悪さは筋肉への影響だけでなく、脳への血流低下や内臓機能の低下にも繋がります。

3.対策

①デスクセットアップの適切な方法

デスクワーク中の不適切なデスクセットアップは、肩こりや頭痛を引き起こす原因となることがあります。正しいデスクセットアップを行うことで、姿勢の改善や筋肉の緊張の緩和を図り、肩こりや頭痛を予防することができます。

まず、デスクの高さを適切に調整することが重要です。 デスクの高さは、腕が自然な角度でキーボードやマウスを操作できる位置になるように調整しましょう。また、デスク上にモニターを配置する際には、目の高さにくるように調整することで、首や肩の負担を軽減することができます。

また、正しい椅子の選択も重要です。椅子の高さは、足が地面についた状態で腰をしっかりと支える高さに調整しましょう。背もたれの位置や角度も、腰や背中を適切にサポートできるように調整し、正しい姿勢を保つことが大切です。

当院では、デスクセットアップについてのアドバイスも提供しています。

【姿勢】国家資格者が教える!正しい座り方

②適時の休憩とストレッチの行い方

ーデスクワーク中の適切な休憩の取り方ー 長時間同じ姿勢を続けることは、筋肉の緊張や血行不良を引き起こす要因となります。定期的な休憩を取り、少なくとも1時間に1回は立ち上がりましょう。数分間の軽い運動やストレッチを行うことで、筋肉の緊張を緩和し、血液の循環を改善することができます。

ーデスクワーク中のストレッチー 首や肩、背中の筋肉を中心に、軽いストレッチを行うことで筋肉の柔軟性を保ち、筋肉の緊張をほぐすことができます。詳しいストレッチ方法については下記に紹介します。

4.ホームケアや治療法

頭痛の要因は多岐に渡ります。自己判断ではなく専門家の評価を受けることが第一に大切です。その後は、治療と併用して、要因となる日常生活へのアプローチと自分で行えるメンテナンスが重要になります。

①肩こり頭痛におけるストレッチ・筋トレすべき部位

ー肩こり頭痛に効果的なストレッチ部位ー 肩と首、背中などの部位を重点的に行います。 例えば、肩を回す、首の前後左右に傾ける、背中を伸ばすなどの動作が効果的です。

ー肩こり頭痛に効果的な筋トレー 肩周りの筋肉や首、背中などを強化することが重要です。 肩の筋肉を鍛えるためには、ダンベルを使ったショルダープレスやラテラルレイズなどが有効です。首や背中の筋肉を強化するためには、ヨガのポーズや背筋を鍛えるエクササイズがおすすめです。

②ストレッチや筋肉のほぐし方の紹介

肩こりと頭痛は、ストレスや姿勢の悪さなどさまざまな要因によって引き起こされることがあります。自己ケアを行うことで、症状の軽減や予防ができます。

❶ストレッチ 肩や首、背中の筋肉をほぐすためのストレッチが効果的です。肩を回す、首を左右に傾ける、背中を伸ばすなどの動作を行いましょう。

【肩こり】改善!ストレッチ方法の紹介

❷マッサージ 自己マッサージやボールを使ったセルフマッサージが有効です。肩や首、頭皮を指圧することで筋肉の緊張をほぐし、血行を促進することができます。

当院のメディカルマッサージや鍼灸も肩こり頭痛にお勧めです。

❸姿勢改善 正しい姿勢を保つことも重要です。デスクワークやスマートフォンの使用時には、背筋を伸ばし、肩を下げてリラックスした姿勢を意識しましょう。

【猫背改善】国家資格者が教える!猫背・腰痛・姿勢改善体操

❹休息とストレス管理 忙しい日常では十分な休息が取れないことがありますが、適度な休息とストレス管理が肩こりと頭痛の予防に役立ちます。定期的な休憩やリラックス法を取り入れましょう。

【自律神経を整える】百会のツボ指圧〜方法と効果〜

5.よくある質問

-

整骨院での肩こり頭痛の治療はどのように行われますか?整骨院での肩こり頭痛の治療は、患者の症状や状態に基づいて個別に行われます。治療方法には、マッサージ、ストレッチ、電気療法、温熱療法などが含まれる場合があります。また、姿勢の改善や筋力トレーニングの指導、関節の調整なども行われることがあります。整骨院では、患者の状態を評価し、適切な治療プランを立てます。治療の目的として、症状の緩和と再発予防を目指します。

-

長期間の肩こり頭痛は何か深刻な状態を示しているのでしょうか?潜在的な深刻な状態を示している可能性があります。慢性的な肩こり頭痛は、筋肉の緊張、神経の圧迫、姿勢の歪みなどの問題を反映していることがあります。また、ストレスや不適切な生活習慣も関連していることがあります。一般的に、長期間の症状は専門家の診断と治療が必要です。整骨院や医師に相談し、適切な評価と治療を受けることが重要です。

-

マッサージに通っているのに改善しないのはなぜ?定期的なメンテナンスは重要ですが、根本的要因となる日常姿勢・生活習慣を改善しないことには難しいと言えます。また、マッサージもリラクゼーションも目的とした整体マッサージ店と治療を目的とした整骨・鍼灸・指圧マッサージ院では提供する施術が大きく異なります。