BLOG・NEWS

- TOP >

- コラム

-

握力でわかる!あなたの健康リスク!|サルコペニア・認知症・骨粗しょう症を防ぐ第一歩

「握力を測るだけで、未来の健康リスクがわかるって本当?」- サルコペニアや認知症、骨密度の低下…。

- 意外と知られていない握力の重要性と、自宅でできる簡単チェック法をご紹介します。

「最近、ペットボトルのフタが開けにくくなっていませんか?」

それは、握力の低下サインかもしれません。

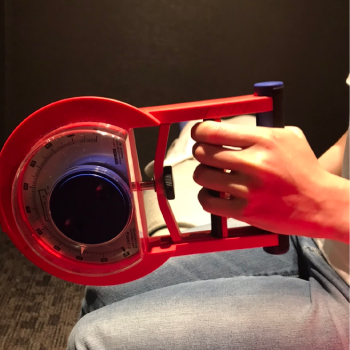

「自分の握力は、同年代と比べてどのくらい?」と考えたことはありますか?実は、握力はサルコペニア(筋肉減少症)や認知症、骨粗しょう症といった 重大な健康リスクの“予兆”として、近年注目されています。

さらに、握力の低下の裏に、意外な病気が隠れていることも。 この記事では、なぜ握力測定が大切なのか、そして簡単にできるチェック方法をご紹介します。

今日から「未来の健康管理」を始めましょう。握力が示す健康リスクとは?

◆ 握力は“身体機能の総合評価項目”です

握力は、単なる“手の力”を測るだけではありません。

全身の健康状態を評価する、重要な身体機能の指標として世界中の医療現場で活用されています。実際、日本老年医学会や世界の研究でも 「握力が弱い人は、死亡リスクが高くなる」ことが明らかになっています。

つまり、握力は未来の健康寿命を予測するバロメーターなのです。

◆ サルコペニア(筋肉減少症)

握力低下は、サルコペニア(筋肉減少症)のサインです。

これは、高齢者に多く見られる筋力低下や転倒リスクの増加を伴う症状で、早期発見で寝たきり予防に直結します。【サルコペニアの目安】

- ⚪︎男性:握力26kg未満

- ⚪︎女性:握力18kg未満

◆ 認知機能の低下

近年の研究では、握力が弱い人ほど認知症のリスクが高いことも報告されています。

理由のひとつは、筋力を維持するには脳の働きが欠かせないためです。 特に前頭葉の機能低下は、握力の低下にもつながります。

また、握力が弱まると活動量が減り、脳への刺激も少なくなることで認知機能がさらに低下する「悪循環」も起きやすくなります。

つまり、握力は体力だけでなく“脳の健康”の指標でもあるのです。

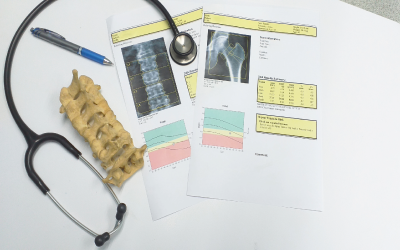

◆ 骨密度の低下・ビタミンD不足

ビタミンD不足が進むと、骨密度も低下しやすくなります。

握力が弱っている場合、骨がもろくなっているサインの可能性も。

転倒や骨折のリスクを防ぐためにも、握力チェックは大切です。なぜ握力で健康状態がわかるのか?

年齢を重ねると、筋力はどうしても衰えやすくなります。 特に、手や指の筋肉は他の筋肉よりも早く弱くなりやすいことが知られています。

握力は、そうした筋力の衰えをいち早く反映する指標です。 握力は全身の筋肉量や体力の状態と比例するため、簡単に測れるにもかかわらず、健康状態を正確に把握できる方法として注目されています。

実際、日本でもサルコペニア(筋肉減少症)の診断基準として、握力測定が正式に採用されており、医療現場でも広く活用されています。

◆ 【参考】握力の目安数値(年齢別)

年齢 男性の目安 女性の目安 40代 40kg以上 27kg以上 50代 37kg以上 25kg以上 60代 35kg以上 22kg以上 70代 30kg以上 20kg以上 握力測定は健康管理の第一歩!

握力測定は、健康管理の最も簡単で効果的な方法です。

年に数回の測定を習慣化するだけで、体力低下のサインを早めにキャッチできます。もし握力の数値が低かった場合は、生活習慣の見直しをおすすめします。

まずは、スクワットやウォーキングなどの軽い筋力トレーニングを取り入れてみましょう。 さらに、タンパク質やビタミンDを意識した食事を心がけることも大切です。そして、必要に応じて医療機関に相談し、専門的なアドバイスを受けることも検討してみてください。

まとめ

握力測定は、未来の健康を守るためのセルフ健康投資です。

握るだけで、筋力、認知機能、骨の健康、死亡リスクまでわかるシンプルな方法です。まずは、自分の握力をチェックすることから始めてみませんか?

今日のあなたの行動が、10年後の健康を左右するかもしれません。 -

【人気No.1】40本美容鍼コースで本気のリフトアップ&小顔へ

1. 年齢による顔のたるみやむくみが気になる…

「最近フェイスラインがぼんやりしてきた」「写真を見て、前より老けた気がする…」そんな風に感じたことはありませんか?

美容整形にはちょっと抵抗があるけど、ナチュラルに若々しくなりたい。そんな方にぴったりなのが、いま話題の「美容鍼Standard(40本)コース」です。

自然な美しさを追求するこの施術は、美容と健康を同時にサポート。今回はその魅力を初心者の方にも分かりやすく解説します。

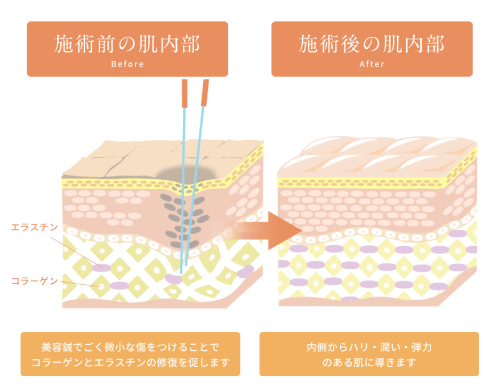

2. 美容鍼とは?

美容鍼は、東洋医学の考え方をベースにした自然派美容法です。髪の毛ほどの極細の鍼を顔に刺して、皮膚や筋肉、リンパ、血流、神経にアプローチします。

- 血流を促進して老廃物の排出を助ける

- 筋肉のこりをほぐしてリフトアップを促す

- 真皮層を微細に刺激し、コラーゲンの生成をサポート

- 自律神経に作用してストレスを緩和

外側からではなく“内側からキレイになる”という、ナチュラル志向の方にぴったりのアプローチです。

3. なぜ「40本コース」がオススメなのか?

美容鍼は打つ本数によって効果の出方が変わります。

- 本数が少なすぎると、顔全体に十分な刺激が届かない

- 多すぎると、時間や費用、刺激の面で負担になりがち

そこで登場したのが「Standard(40本)コース」。

- 顔全体にまんべんなくアプローチでき、

- 費用や痛みとのバランスがちょうど良い。

- 効果も実感しやすく、患者様からのリピートも多いです。

4. 美容鍼で得られる効果一覧

- フェイスラインの引き締め

- たるみ・むくみの改善

- 肌のハリ・トーンアップ

- 自律神経調整による睡眠・ストレス緩和

- 化粧ノリの改善

- ほうれい線・マリオネットラインの目立ち軽減

- クマ・くすみ・肌荒れ・毛穴の引き締め

- ニキビ・吹き出物・乾燥肌の改善

- 顔の疲れ感のリフレッシュ

5. 即効性と持続性の両立

「1回でむくみが取れて顔がすっきりした!」という声はとても多いです。施術直後にリフトアップや肌のトーンアップを実感する方も。

継続することで得られる変化

- 肌質の根本改善(乾燥・ざらつき)

- 表情筋のクセやたるみの予防

- 自律神経の安定 → 睡眠や心のバランスも整う

おすすめの頻度

- 初回~3回目までは週1回

- 以降は月2回程度のメンテナンスがおすすめ

6.40本美容鍼コースは“効率と効果”のバランスがベスト

美容整形のように劇的ではないけれど、確実に、内側から自然な変化をもたらしてくれるのが40本美容鍼の魅力です。

- 「いきなり整形は不安」

- 「でも肌の衰えはどうにかしたい」

- 「ナチュラルに若々しくなりたい」

そんな方にこそ、まずは1回試してみてほしい美容法です。

継続することで肌質も整い、気持ちも前向きに。あなた本来の美しさを、40本の鍼が引き出してくれるかもしれません。

オンライン診療で美容内服薬を処方

美容内服薬をオンライン診療を通じて提供し、肌の健康や美容をサポートするための内服薬を、医療提携によりリーズナブルな価格でご利用いただけます。

- ダイエット薬

- 美容内服薬、まつ毛美容薬

- むくみ除去治療

主な治療薬例

シナールは、ビタミンCを中心にした内服薬で、美肌や美白、肌荒れの予防などに役立ちます。抗酸化作用があり、肌の老化を防ぎ、健康的な肌作りをサポートします。

ユベラは、ビタミンEが豊富に含まれており、抗酸化作用が強いため、肌の老化防止や血行促進に効果的です。特に、シワや乾燥肌を改善したい方におすすめです。

トラネキサム酸は、メラニン生成を抑制する効果があり、美白やシミの予防に役立つ内服薬です。特に、紫外線によるダメージが気になる方におすすめです。

詳細については、下記のバナーをクリック!

-

内臓から整える夏バテ対策!だるさ・食欲低下・疲労感を整体で改善する方法

【この記事でわかること】- 夏バテの原因になる「内臓疲労」の正体

- 自宅でできる内臓リセットセルフケア方法

- プロの整体・鍼灸で内臓疲労を根本改善する方法

1. そのだるさ、夏バテかも…?

「最近、体がだるくて朝からスッキリしない…」「食欲がなく、何を食べても美味しく感じない…」「すぐに疲れてしまって、毎日がしんどい…」

そんな夏の不調、実は“内臓疲労”が原因かもしれません。

特にこんな症状に心当たりはありませんか?

- ・冷たい飲み物・アイスをよく摂る

- ・朝から体が重くて起きるのがつらい

- ・胃腸の不調(便秘・下痢)が続いている

これらは、内臓の冷えと自律神経の乱れが引き起こす「見えない夏バテ」です。

2. 内臓疲労の根本原因を解説

1. 冷たい飲食・エアコンの影響で内臓が冷える

暑い日が続くと、冷たい飲み物やアイス、冷房の効いた部屋で体を冷やす機会が増えます。その結果、内臓が冷えて働きが鈍くなり、消化不良やだるさの原因に。

2. 自律神経の乱れによる内臓機能の低下

ストレスや睡眠不足、温度差などで自律神経が乱れると、内臓の働きも悪くなります。特に夏は昼夜の気温差や生活リズムの乱れで、胃腸が疲れやすくなります。

3. 暑熱順化不足で疲労が蓄積

「暑熱順化」とは、体が暑さに慣れること。しかし、最近は冷房に頼りすぎて体が夏に順応できず、内臓への負担が増え、疲れが蓄積しやすくなります。

3. セルフケアでできる夏バテ対策

1. やってはいけないNG行動

暑いから…疲れているから…と言う理由でこのような行動をしていませんか?心当たりのある方、要注意です!

- ×冷たい飲み物・アイスの摂りすぎ

- ×サプリ頼りの偏った食生活

- ×シャワーだけで済ませる入浴

- ×極端なダイエット(特に糖質制限のしすぎ)

2. 食事ケア:常温飲料・発酵食品・温かい汁物

冷たい飲み物は控え、常温の水や白湯、温かいスープを意識しましょう。発酵食品(納豆、ヨーグルト、味噌など)もおすすめです。

3. 入浴:38~40℃のぬる湯に10〜15分

ぬるめのお湯に浸かることで、体の芯から温まり、内臓の血流も促進されます。シャワーだけで済ませるのは避けましょう。

4. 運動:朝の軽いウォーキング・ストレッチ

朝の涼しい時間帯に10分程度の散歩をすると、体温調整機能が整い、内臓の働きも活発になります。ストレッチも効果的です。

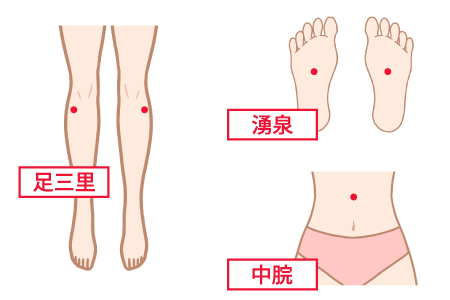

3-5. ツボ押し:足三里、中脘、湧泉

内臓の調子を整えるツボを押しましょう。足三里は胃腸機能をサポートし、中脘は消化を助けます。ゆったりとした腹式呼吸も、リラックス効果があります。

4. プロの整体・鍼灸で内臓から整える方法

慢性化した夏のだるさ・疲れには専門家へご相談ください。メディカルジャパンには国家資格者が在籍しており親切に対応・安全で丁寧な施術をいたします。当院では、鍼灸と整体を組み合わせた施術で、内臓の冷え・自律神経の乱れ・筋肉のこりを同時にケアします。施術の一例をご紹介します。

1. 内臓マニピュレーション・横隔膜リリース

お腹周りの筋肉や膜を優しくほぐし、内臓の位置や動きを整える施術です。内臓の血流改善や消化機能の向上に効果的です。

2. 骨格調整・筋膜リリースで循環促進

骨盤や背骨の歪みを整え、血流を良くすることで、内臓への栄養補給がスムーズになり、自然治癒力が高まります。

3. 自律神経調整アプローチ

頭や首の骨格を整えることで、自律神経のバランスを整えます。夏の疲れやストレスによる不調にも有効です。大学病院や専門クリニックなどで使用される、高精度自律神経診断機【TAS9 VIEW】があります。自律神経失調による不調を整えるためのプログラムもご用意しております。

8. 夏の不調はぜひ当院へお任せください

夏の不調は内臓疲労が原因のことが多いですが、内臓疲労を放置すると、免疫力の低下や慢性疲労を招くリスクがあります。

「朝からだるい」「食欲がない」「疲れが取れにくい」といった症状が2週間以上続いている方は、早めのケアが大切です。

まずはセルフケアから始め、必要に応じて整体・鍼灸による専門施術もご検討ください。

-

三陰交マッサージで足のむくみ・体の冷え・夏の不調をケアしよう

記事内容- 1.こんな不調ありませんか?

- 2.三陰交とは?

- 3.三陰交がもたらす代表的な効果

- 4.セルフマッサージの方法(*動画参照)

- 5.まとめ

1. こんな不調ありませんか?

- 「夕方になると足が重くてだるくなる…」

- 「冷房の効いたオフィスや電車内で足が冷える…」

- 「暑くなるとなんとなく疲れやすく、集中力が続かない…」

これらの不調の背景には、東洋医学でいうところの「水分代謝」や「血流の停滞」が関係している可能性があります。そんな体のバランスを整えるために注目されているのが、ツボ「三陰交(さんいんこう)」です。

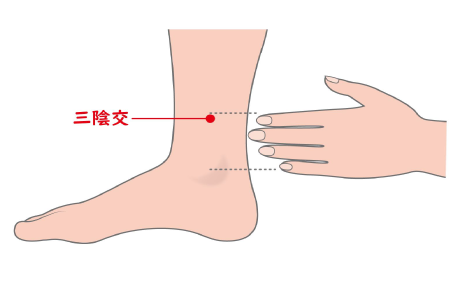

2. 三陰交とは?

三陰交は、足の内くるぶしから指4本分ほど上にあり、脛(すね)の骨の内側に位置するツボです。「肝」「脾」「腎」の3つの重要な経絡が交わるこの場所は、体のバランスを整えるための大切なポイントです。「血流や気分の巡り(肝)」「栄養や水分代謝(脾)」「体力やホルモンバランス(腎)」といった、体の内側を支える3つの大事な働きをまとめてサポートしてくれるツボです。

3. 三陰交がもたらす代表的な効果

▶ 脚のむくみ・疲れ・冷えの改善

三陰交を刺激することで、リンパや血液の流れが促され、足元のむくみやだるさが改善されます。さらに利尿作用があり体内の水分を排出させる効果があります。

▶ 自律神経と体調の安定

腎=生命エネルギー、肝=気血の巡り、脾=代謝。この3つを整えることで、ストレス耐性が上がり、体調が安定しやすくなります。

▶ 生理痛など女性特有の不調にも

生理痛やPMSなど、女性の不調を改善するツボとしても三陰交は知られています。男性にとっても腎機能サポートや冷え・むくみ対策として活用できます。

▶ 熱中症予防にも間接的効果

汗により水分とミネラルが失われがちな夏、三陰交を刺激することで、体温調整や水分代謝の安定が期待できます。夏バテや熱中症対策にもおすすめです。

4. セルフマッサージの方法(*動画参照)

- ①脛の内側、内くるぶしから指4本分上にある三陰交を見つける

- ②人差し指か親指で強めに押し、20秒から30秒刺激する

*入浴後や就寝前、冷えを感じたときに行うと効果的です。

水分摂取がしっかりできていて足が浮腫む方は葉酸やミネラルを摂るように心がけてみてください。5. まとめ

三陰交は、脚のむくみ・だるさ・冷え・自律神経の乱れなどに対して非常に応用範囲の広いツボです。女性だけでなく、男性にとっても体調管理のセルフケアとして役立ちます。

ぜひ、日々の習慣として取り入れ、健康づくりに役立ててみてください。

-

梅雨の不調は“自律神経の乱れ”が原因かも?|東洋医学で読み解く”梅雨ダル”対策ガイド

記事内容- 1. 梅雨になると体調を崩すのはなぜ?

- 2. なぜ梅雨は自律神経が乱れるのか?

- 3.自律神経の乱れによる不調とそのタイプ

- 4. 自律神経を整えるセルフケア6選

- 5. 【1分で即効!】梅雨ダルに効くツボ押し

- 6. 東洋医学でのアプローチ

- 7. 自律神経を整えるには“セルフケア×専門ケア”

1. 梅雨になると体調を崩すのはなぜ?

「頭が重い」「ずっと眠い」「気分が沈む」……このような不調に悩まされる方が多くなるのが、梅雨の時期です。なんとなく身体がだるい…この梅雨ダルは単なる気分の問題ではなく、季節の変わり目に起こる気圧・湿度・日照などの急激な環境変化が、私たちの体内のバランスを担う“自律神経”に影響を与えているからです。自律神経は、体の調子を自動でコントロールしてくれる神経です。例えば、呼吸・心拍・体温・消化などを、私たちが意識しなくても働かせてくれています。自律神経が乱れると、体も心もバランスを崩しやすくなるということ。特に梅雨のように、不安定な季節は要注意です。

2. なぜ梅雨は自律神経が乱れるのか?

梅雨時は主に3つの環境変化が自律神経に大きなストレスを与えます。

- ①気圧低下:気圧が下がると内耳が刺激され、交感神経と副交感神経のバランスが乱れやすくなります。

- ②湿度上昇:高湿度により発汗がうまくいかず、体温調整機能が低下。だるさやむくみの原因に。

- ③日照不足:日光を浴びる時間が減ることで、セロトニンやメラトニンの分泌が減少。気分の落ち込みや睡眠の質の低下につながります。

東洋医学的視点

梅雨は「湿邪」に分類され、体内に余分な水分が停滞しやすく、「脾*」や「肝**」の機能を妨げるとされています。つまり梅雨の湿気によって「胃腸の働きが悪くなったり、気分が不安定になりやすくなる」ということです。

*「脾(ひ)」は東洋医学で「胃腸の消化吸収を助ける力」を指します

**「肝(かん)」は「気の流れを整えて、ストレスにうまく対応する力」

3. 自律神経の乱れによる不調とそのタイプ

自律神経が乱れ、バランスが崩れてくると様々な症状が身体に現れます。

症状 メカニズム 対策の方向性 頭痛・めまい 血管拡張、内耳の乱れ 合谷・耳マッサージ 眠気・だるさ 副交感神経優位 朝日を浴びる・ウォーキング 胃腸不調 湿気による水滞 三陰交・温灸 気分の落ち込み セロトニン不足 深呼吸・アロマ むくみ・冷え 発汗機能の低下 食事改善 4. 自律神経を整えるセルフケア6選

▸ 朝日を浴びる

起きたらまずカーテンを開けて太陽の光を浴びましょう。日光を浴びることでセロトニンが分泌され、体内時計がリセットされます。

▸ 軽い運動を毎日少しずつ

梅雨でも曇りの日はできるだけ外に出ることが大切です。ウォーキング・ラジオ体操・ストレッチなど。適度な運動は交感神経と副交感神経の切り替えを助けます。深呼吸・腹式呼吸を意識するのも効果的です。吸って4秒、吐いて8秒が理想的。緊張や不安を落ち着かせる効果があります。

▸ 寝室の除湿(50~60%)と冷え対策

湿度が高すぎると睡眠の質が下がるため、除湿器やエアコンで環境を整えましょう。また身体の冷やし過ぎも悪影響です。エアコンをかける時は薄手の掛け布団を用意すると良いでしょう。

▸ ぬるめのお風呂にゆっくり入る

38〜40℃のお湯に10〜15分浸かると、副交感神経が働きやすくなり、睡眠の質も向上。ぬるめの湯船はリラックス効果が高く、自律神経のバランスを整えるのに有効です。

▸ 東洋医学的食養生

体に湿を溜め込まない食材(ハトムギ、大豆、海藻、瓜類など)を意識的に摂ると良いでしょう。

▸ 寝る1時間前は“スマホお休みタイム”

ブルーライトが脳を刺激して自律神経が乱れやすくなります。読書・アロマ・軽いストレッチなどでリラックスを。

5. 【1分で即効!】梅雨ダルに効くツボ押し

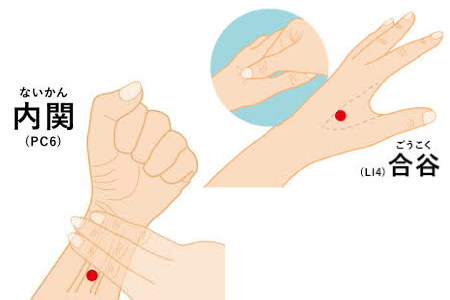

不調が現れた時、刺激を入れると調子が回復するツボをご紹介します。

ツボ名 効果 位置 合谷 頭痛・目の疲れ 手の甲・親指と人差し指の間 間をギュッと5秒×3回 内関 胃のむかつき・不安 手首から指3本下、腕の中央をゆっくり押す 三陰交 冷え・むくみ 内くるぶしから指4本上の骨際をゆっくり押す 百会(ひゃくえ) 自律神経バランス全体に 頭のてっぺんをやさしく指で刺激 耳の周囲をやさしくマッサージする「耳まわし」も、内耳の血流を促進し、めまいや不安感の緩和に役立ちます。

6. 東洋医学でのアプローチ

自律神経の乱れは、セルフケアや生活習慣の見直しだけでは改善しきれないこともあります。

当院には大学病院や専門クリニックなどで使用される、高精度自律神経診機【TAS9 VIEW】があります。自律神経バランス(交感・副交感神経)、 交感・副交感神経活性度、 自律神経活動度(心拍変異度)、肉体的疲労度など専門的に解析できる診断機です。

診断結果をもとに鍼灸や整体でのアプローチを併用することができる施術プログラムもご用意しております。

またオンライン診療を通じて漢方薬の処方も可能です。例えば加味逍遙散エキス顆粒(かみしょうようさんエキスかりゅう)は、主にストレスや精神的な不調、ホルモンバランスの乱れに起因する症状に用いられる漢方薬です。自律神経失調症による不安感やイライラ、疲れやすさを改善し、心身のバランスを整える効果があります。

自律神経の乱れにお悩みの方、なんとなく身体の不調が続いている方、ぜひ一度当院にご相談ください。7. 自律神経を整えるには“セルフケア×専門ケア”

梅雨時の不調は、気象の変化に身体が翻弄される「外的要因」と、自律神経の不安定さという「内的要因」が絡み合って生まれます。だからこそ、毎日の小さな習慣改善と、必要に応じた専門ケアの併用が効果的です。

体調が整えば、梅雨の季節も快適に過ごせるようになります。私たちと一緒に乗り切りましょう!